Пётр Ребиндер – потомок двух дворянских кровей: верхнехавской Халютиных-Крашенинниковых и древнего рода фон Ребиндер.

В детстве юный Пётр часто бывал в верхнехавской Марьевке, здесь жили его родные по материнской линии.

(Екатерина Ивановна Мартос, дочь известного скульптора, автора памятника Минину и Пожарскому, вышла замуж за Федора Петровича Крашенинникова. У них появились дети – Николай Федорович и пять дочерей. Одна из них, Авдотья Федоровна Крашенинникова, вышла замуж за Петра Дмитриевича Халютина, у которого именьем была Марьевка.

У Петра и Авдотьи Халютиных родились дочери Анна, Мария, Евдокия, Лидия и сын Федор.

Анна Петровна вышла замуж за потомка древнего дворянского рода фон Ребиндер Александра Михайловича. У них родился сын Пётр).

Знаменитое открытие

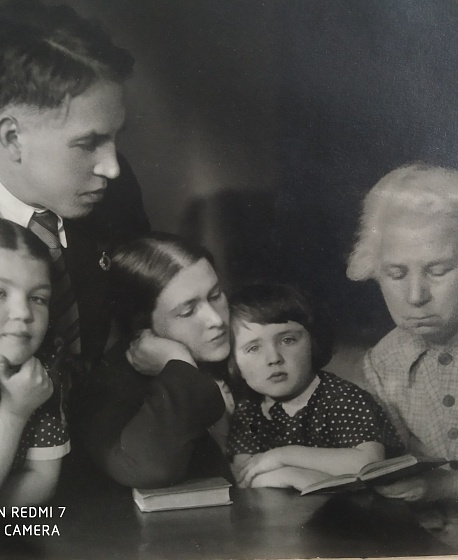

Жизнь Петра Ребиндера нельзя назвать легкой. Он пережил трудные времена гражданской, Первой мировой, Великой Отечественной войн. Жил в Санкт-Петербурге, Швейцарии, Франции, Италии, Кисловодске, Казани, Москве. Но всегда, куда бы ни заносила его судьба, он учился, учился, учился. А позже, став крупным ученым, с радостью передавал свои знания следующим поколениям.

Петру Александровичу принадлежит открытие мирового значения, названное в его честь «эффектом Ребиндера». Первый обстоятельный доклад о своем открытии он сделал поздним летом 1928 года на пароходе, спускавшемся вниз по Волге – от Нижнего Новгорода до Саратова. На судне плыли делегаты и гости VI Всероссийского съезда физиков. Среди них были крупнейшие ученые того времени: Макс Борн, Петер Дебай, Поль Дирак и многие другие. Доклад Ребиндера тогда вызвал скептическое к себе отношение. Но позже ученый опытным путем подтвердил свою гипотезу.

Суть открытия Петра Александровича состоит в следующем: кристалл, поверхность которого покрыта так называемым поверхностно-активным веществом, обнаруживает механические свойства, существенно отличающиеся от свойств такого же кристалла, поверхность которого чиста.

Классический опыт, который Петр Ребиндер любил демонстрировать во время лекций, очень прост. На очищенный участок поверхности кристалла цинка наносят каплю ртути. После этой процедуры изгиб кристалла сопровождается появлением трещины. В нее активно проникает ртуть, и трещина быстро развивается. Ртуть, находящаяся на поверхности пластичного цинка, сделала его хрупким. По воспоминаниям учеников Ребиндера, демонстрируя это, он всегда был радостно возбужден, и в его повадке было нечто от школьника, удивляющего друзей эффектным фокусом.

Этому большому, убеленному сединами человеку была свойственна ребячливость. Когда в его руках оказывались части хрупко разрушившейся пластинки цинка, он победно оглядывал слушателей и говорил: «Никакой ловкости рук!»

В 1933 году Петра Ребиндера избрали членом-корреспондентом Академии наук СССР по отделению математических и естественных наук.

В период Великой Отечественной войны наряду с научной деятельностью Ребиндер выполнил ряд работ для нужд Красной Армии: разработка рецептуры самовоспламеняющейся жидкости для уничтожения немецкой бронетехники («коктейль Молотова»), морозоустойчивой машинной смазки.

Академик, Герой соцтруда, лауреат сталинской премии

За выдающиеся заслуги в развитии в 1968 году академику Ребиндеру присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Кроме того, он награжден двумя орденами Ленина, орденами Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», другими наградами.

Скончался 12 июля 1972 года. Похоронен на кладбище поселка Луцино Одинцовского района Московской области.

Пётр Ребиндер

Тип достопримечательности: Имена

Поселение: Сухогаёвское